5. ДАМА С МОПСОМ

Записная книжка, стр. 10

Писатель мыслит образами - с этим согласны все, тут оппонентов не найдется. Однако порой крылатое (чтобы не сказать избитое) выражение истолковывается однолинейно. Получается, что писатель мыслит образом - одним, в единственном числе. Задумывает, например, историю персонажа и тянет эту нить. Но художественный текст - словесная ткань, из которой отдельную нить вытянуть трудно.

Судьба Ионыча возникала в результате взаимодействия и противоборства двух главных образных тем: с одной стороны - город, скучный и серый, семья Филимоновых-Туркиных, с другой - сам Ионыч. Отталкиваясь от обывательской среды, он в конце концов опускается ниже ее.

- Не ссылайтесь на среду,- говорит Чехов своей повестью, но не как автор непосредственно.- Пошлость и равнодушие вокруг вас нисколько не оправдывают вашей личной пошлости, равнодушия, перерождения вашей собственной души.

Об Ионыче можно сказать, что он не выдержал испытания средой.

Р. И. Сементковский писал: «по мысли Чехова, не в условиях дело, а в самих людях; пока эти люди такие, какими их изображал Чехов, серьезных успехов ни в общественной, ни в государственной жизни ожидать нельзя» (Р. И. Сементковский, Что нового в литературе. Ежемесячное приложение к «Ниве», 1904, № VIII, стр. 616, № XII, стр. 711.).

Человек и его среда - два этих представления связываются в единый узел. В ходе работы над «Ионычем» тема скучного города, оживленных пошляков и тема героя идут друг другу навстречу; возникает конфликт.

В начале повести - лицо Ионыча и - словесная маска Ивана Петровича, шумная игра Котика, наигранность Веры Иосифовны. В конце - сквозь туркинскую маску угадываются черты человеческого лица, но вместо лица Ионыча - нечто страшное, звероподобная маска.

История написания повести свидетельствует: дело не только в том, что первоначальное зерно трансформируется. Целостный образ возникает не из одного, а из нескольких зерен. Судьба персонажа сплетается из разных образных «рядов».

Чехов снова и снова соотносит, связывает, сталкивает и отталкивает друг от друга героя и среду. Вернее, не отталкивает, а прослеживает их взаимоотталкивание.

Герои разные, но вопросы им задаются на испытании средой, на испытании жизнью как будто одни и те же. В этой повторяемости подхода - целостность творчества Чехова.

Больше всего страшит писателя трагедия обыденности. Основная дилемма, стоящая перед Чеховым и его героями,- не жизнь или смерть, не быть или не быть, не красота или безобразие и даже не бедность или богатство, но - человек или футляр, душа или равнодушие.

Повесть о докторе Старцеве называется «Ионыч». Рассуждая логически, Чехов мог ее назвать и «Старцев». Большой разницы тут нет. Но для Чехова - она очень велика. «Старцев» - фамилия, и только. «Ионыч» - отчество, но не только. «Ионыч» звучит подчеркнуто неофициально, разговорно, фамильярно. Так может назвать человека тот, кто с ним знаком, встречался в клубе или в собрании, за столом - в гостях, в ресторане, за карточным столиком. «Старцев»- сухо, «Ионыч» - интимно, привычно, по-домашнему. И то, что повесть названа именем «Ионыч», как будто еще хранящим тепло людского общения, придает заглавию особый смысл.

Милый Ионыч, вы не имеете никакого римского права сидеть у себя в больнице - не правда ли, душенька? Приходите к нам, вот и он, здравствуйте пожалуйста - а Ионыча уже нет, поминай как звали, осталось одно рыло, погиб Ионыч, прощайте пожалуйста!

Что-то расхожее в этом слове, каждодневное, не выведенное чернилами, как «Старцев», а устное, произнесенное вслух - Ионыч.

Есть общее между заглавиями «Ионыч» и «Дама с собачкой».

«Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой» (IX, 357).

«Ионыч» и «Дама с собачкой» - два названия, похожие на клички, звучащие «просто так». Две судьбы, попавшие в оборот обыденного общения.

Повесть и рассказ связаны друг с другом. После публикации «Ионыча» (в сентябрьской книжке «Нивы» за 1898 год) Чехов вскоре принимается за рассказ - он напечатан в журнале «Русская мысль» (1899, декабрь).

История героя рассказа, Дмитрия Дмитриевича Гурова (тезки Старцева) во многом перекликается - сходится и расходится - с судьбой Ионыча.

«Ионыч» - повесть о том, как погиб человек.

«Дама с собачкой» - рассказ о том, как человек не погиб. Не обрел настоящего счастья, не изменил привычного, заведенного образа жизни, но - не погиб. Скорее - заново родился.

«Ионыч» - Повесть о том, как любовь оказалась невозможной.

В рассказе «Дама с собачкой», в его финале, для героя, наоборот, жизнь без любви к Анне Сергеевне невозможна, в ней, в этой любви - тайная суть его жизни.

Любовь, которая не выдерживает испытания жизнью, бытом, мелочами, испытания «духом» обывательского существования - сквозная тема Антоши Чехонте и Чехова. Она проходит и по страницам его записных книжек.

Бернард Шоу сказал: «Быть влюбленным - это значит чудовищно переоценивать разницу между одной женщиной и другой» (Это высказывание приводит 3. Фрейд в кн. «Психология масс и анализ человеческого «я». М., кн-во «Современные проблемы», 1925, стр. 94.).

Определение это, как всегда у Шоу убийственно ироническое, полное тотального скепсиса, не оставляет камня на камне от самой, так сказать, идеи любви. Смешно не какое-нибудь отношение, опошление, профанация - смешна сама любовь, ее самообман, слепое самообольщение.

Заметки Чехова о любви в записных книжках чаще всего тоже ироничны; однако насмешка - не над любовью, а над тем, во что она превращается у обывателей, «мыслителей», «кляузников», «печенегов». Говоря словами Шоу, писатель, наоборот, смеется над тем, кто чудовищно недооценивает разницу между одной женщиной и другой.

« - Ваша невеста хорошенькая?

- Да все они одинаковые» (I, 127, 7, и I, 138, 6).

Или такая запись, как будто совсем шутливая и безобидная:

«Увидел за ужином хорошенькую и - поперхнулся; потом другую хорошенькую - и опять поперхнулся, так и не ужинал, много было хорошеньких» (I, 114, 17).

В первой фразе «хорошенькая» - как неожиданность, нечаянная радость. Затем - другая, потом уже много хорошеньких. То, что вначале было единственным, становится чуть ли не единицей измерения. Бесконечный ряд хорошеньких - где уж тут различать: одна сплошная, непрерывная неожиданность.

«(Сердито и наставительно) - Отчего ты не даешь мне читать писем твоей жены? Ведь мы родственники» (I. 117, 5).

В самом деле, муж, жена, теща - все это один ряд, одна порода, подобная «хорошеньким». Что же ты отделяешься со своими секретами? Какая может быть тайна от родственников?

«Весело, жизнерадостно:- честь имею представить, Ив. Ив. Изгоев, любовник моей жены» (I, 129, 2).

Любовник моей жены - как приятель жены, родственник. Интимное, секретное рекомендуется запросто, как само собой разумеющееся и обычное.

Вспомним еще раз торгующую собой госпожу N., которая каждому говорила: «Я люблю тебя за то, что ты не такой, как все» (I, 116, 11).

Здесь торговля собой, основанная на безразличии к каждому как к личности, прикрывается изощренно неуместными словами о единственности клиента. С этой торговлей под маской любви перекликается любовь, которая сводится к торговле.

«Дама 35 лет, обывательница средней руки. И когда он соблазнил ее и уже держал в своих объятиях, она думала о том, сколько он будет выдавать ей в месяц и почем теперь говядина» (I, 82, 4; вошло в рассказ «О любви»).

«N. узнал об измене жены. Возмущен, огорчен, но медлит, молчит. Молчит и кончает тем, что берет у любовника Z. денег взаймы, продолжая считать себя честным человеком» (I, 126, 12).

Все правильно, так на так - вы у меня жену взаймы, я у вас - деньги.

Снова перед нами чеховские «весы» - уравновешиваются неравновесомые вещи, явления, понятия.

«В любовном письме: «прилагаю на ответ марку» (I, 109, 10).

Пример истинно чеховского микроштриха. К письму, где речь идет о любви, может быть о руке и сердце, о судьбе,- прилагается копеечная марка.

Раньше мы видели, как пустяк, ерунда разрастался во времени, становился фактом жизни героя (глава "Именно не то, что нужно»). Вспомним, например, несчастного Икса, умершего от огорчения, что у купца квасные ярлыки с короной. Мелочь увеличивалась на глазах, нависала над судьбой персонажа. Насекомое становилось чудовищем.

А во многих заметках о любви, наоборот,- судьба, сердечная жизнь героев сводится к копеечной марке или - «почем теперь говядина за фунт».

Таково «двустороннее движение» чеховских образов, постоянное возведение мелочи в жизненную проблему и, наоборот, низведение жизни до мелочи. Даже не просто двустороннее движение - безысходный круговорот в ту и в другую сторону.

Бытие обывателей противопоказано любви - вот скрытая мысль многих записей.

Смысл шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» в том, что жизнь убивает любовь. Не мелочи жизни, а именно жизнь, как она есть, весь ее дух и уклад. Чувство молодых героев друг к другу слишком прекрасно, чтобы ужиться с жизнью. В каком-то смысле Ромео и Джульетта предстают перед жизнью как одно лицо. Они не могут существовать друг без друга, но, соединившись, они не могут сосуществовать со своим окружением. У любви и действительности - разные законы, измерения, разные климаты.

У Чехова - не роковой поединок любви и жизни, враждующих, как Монтекки и Капулетти, но, скорее, их унылое препирательство.

Посылая свой водевиль А. И. Сумбатову-Южину, он писал:

«...видеть после красивых шекспировских злодеев эту мелкую грошовую сволочь, которую я изображаю, совсем не вкусно» (XIV, 452).

Жизнь: гибель для любви - эта целостная мысль автора трагедии «Ромео и Джульетта» разбивается у Чехова на мелкие осколки. Не жизнь вообще, не смертельные удары шпаги, не родовая вражда, кровавые распри, не вековые предрассудки, слепая ненависть, но, говоря сегодняшним языком,- тысяча мелочей.

Почему потерпела крах любовь Лаптева к Юлии в повести «Три года»? Героя не назовешь «грошовой сволочью», но грошовые мысли, подозрения, что Юлия из-за денег пошла за него, одолевают Лаптева, изнутри подтачивают его любовь.

Ромео и Джульетта - два человека, безраздельно охваченных одним чувством. А вот что думает Лаптев после того, как Юлия, сначала отказавшая ему, неожиданно выражает согласие стать его женой:

«Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности, совершенно незнакомые друг другу, без капли чувства с ее стороны, точно их сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак, утешение, что он не первый и не последний, что так женятся и выходят замуж тысячи людей и что Юлия со временем, когда покороче узнает его, то, быть может, полюбит.

- Ромео и Юлия! - сказал он, закрывая книгу, и засмеялся.- Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной» (VIII, 408) (Пьеса Шекспира потом еще раз возникнет в сознании героев чеховской повести. Юлия, участвуя в общем разговоре (спорят о том, что должна изображать художественная литература), «серьезно и холодно рассуждает о любви»: «неужели нет других, более важных сюжетов?» Ей возражает Ярцев: «К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульете», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?» (VIII, 436).).

Шекспировский масштаб не подходит героям повести (А. Скабичевский назвал Лаптева «Гамлетом Замоскворечья» («Лит. хроника», в «Новостях и биржевой газете», 1895, 26 апреля, № 106).) . Большая любовь чеховским персонажам вообще не по мерке.

Любовное письмо с приложением марки сразу становится в какой-то копеечный ряд.

Так все время строятся чеховские записи: любовь - и вдруг как неслышный выстрел из-за угла.

«Любовь? Влюблен? Никогда! Я коллежский асессор» (I, 134, 14).

«N. долго ухаживал за Z. Она была очень религиозна и, когда он сделал ей предложение, положила сухой, когда-то им подаренный цветок в молитвенник» (I, 112, 11).

«Было такое поэтическое венчание, а потом - какие дураки! Какие дети!» (I, 111, 10).

«Алеша: часто я слышу, как говорят: до свадьбы поэзия, а там - прощай, иллюзия. Как это бессердечно и грубо» (XII, 302, л. 8, № 5 - к первой редакции повести «Три года»).

Любовь? Влюблен? Никогда! Любовь не показана современной жизни, быт глядит на нее из-за всех щелей своими сонными, сытыми глазками. Для нее губительна самая атмосфера, дух, «душок» обывательского существования с непрерывными счетами и расчетами, рядами и разрядами. Ее механически переводят на чуждый, враждебный ей меркантильный язык, все время ищут ей арифметическое, типовое выражение.

Это один из самых коренных мотивов творчества Чехова, сына лавочника; и он восходит к ранним рассказам.

Антоша Чехонте и Чехов - разные имена, но это один художник.

Герой-рассказчик юморески «Из воспоминаний идеалиста» (1885) снимает дачу у прелестной молодой дамочки, блаженствует, наслаждается ее обществом, прогулками, соловьем. Их роман кончается... счетом, который она подает ему после 28 отпускных дней: «итого 212 р. 44 к.». И поясняет - за дачу, за стол, за кофе...

« - Hо... Тут поставлено 75 руб. и не обозначено за что... За что же это?

- Как за что? Вот это мило!» (IV, 331).

Подумать, что любовь может быть бесплатной,- значит оскорбить ее. Вот это мило! - такого героиня не ожидала.

Мы видели, что многие записи-анекдоты заставляют вспомнить ранние юмористические рассказы Чехова (например, «Умер оттого, что боялся холеры» и «Смерть чиновника»). С этой особенностью часто сталкиваешься, читая записные книжки.

Давняя схема, изображающая творческий путь Чехова как прямое движение от «юмора» к «серьезу», противоречит самой природе его образного мышления. Развитие писателя было движением не «от юмора», но движением самого юмора.

Записи-анекдоты в записных книжках 90-х - 900-х годов -новая волна в развитии Чехова-юмориста и сатирика. Многие сюжеты рождаются второй раз, уже не как рассказы, новеллы, а - микроновеллы в несколько строк.

На материале заметок о любви, о взаимоотношениях любящих и не любящих существ это видно особенно наглядно.

«N. узнал об измене жены <...> кончает тем, что берет у любовника Z. денег взаймы» (I, 126, 12).

Это как бы заново, уже в зрелые годы, родившийся сюжет рассказа «Начальник станции» (1883). Управляющий Куцапетов застает свою жену на свиданье с начальником станции Шептуновым, тот убегает. Но когда Куцапетов нагоняет его, оказывается, что гнался он, чтобы «договор сделать»: «потому что я муж, глава все-таки... по писанию. Князь Михайло Дмитрич, когда с ней путались, мне в месяц две четвертные выдавали. А вы сколько пожалуете?» (II, 309).

Запись - «Отчего ты не даешь мне читать писем твоей жены?» (I, 117, 5) напоминает переписку племянника с дядей: он влюблен в Машеньку Мурдашевич, умоляет дядю узнать, помнит ли она его,- «одним словом, для полного счастья не хватает у меня ее одной... Только!» На это восторженное письмо приходит дядюшкин ответ: «Пишешь ты хоть непонятно, но очень заманчиво и красноречиво. Показывал твое письмо всем соседям. Прочитавши его, сочли тебя как бы сочинителем, так что даже сын отца Григория, Владимир, переписал его с тем, чтобы послать в газету» («Два письма», III, 204-205) (В этом сюжете отразились семейные впечатления Чехова. 21 августа 1875 г. его брат Александр написал отцу из Москвы в Таганрог, что прекращает с ним переписку, так как отец показывает чужим людям его письма: «Я пишу письма к родителям, а не к членам братства, которым приходится на обеде у Митрофана Георгиевича читать мои письма». Чехов писал по этому поводу Александру ( Н. И. Гитович. Неизвестные письма А. П. Чехова. «Русская литература», 1973, № 1, стр. 110). В письме двоюродному брату 17-летний Чехов отстаивает тайну переписки (XIII, 23).))

Чехов наследует темы Чехонте, но дает им иное преломление. Сквозная мысль, идущая от ранних рассказов к зрелым, к заметкам записных книжек: у обывательщины не может быть ничего интимного. Пошлость - то, что пошло; как пошло по родственникам письмо соседа Мурдашевичей, как пошла по рукам госпожа N. Пошлость - синоним существования «мелкой грошовой сволочи», которая мыслит грошами, марками, двумя четвертными за жену.

Однако все это лишь одно образное измерение, один ряд записей. Есть и второй план - заметки о любви-тайне, которая противостоит любви-пошлости.

Обратимся к творческой истории рассказа «Дама с собачкой». Главное русло рассказа, как он постепенно оформляется в сознании автора, образуется из нескольких «потоков».

Первая группа записей относится к некоему губернскому городу; тоже, как и в «Ионыче», серому и скучному.

«Провинция. В ложе непременно губернаторская дочь в боа» (I, 68, 2).

Провинция - первое слово, с которого начинается работа писательской мысли, ведущая к рассказу «Дама с собачкой». Соседство этого слова с фразой о непременной губернаторской дочери в боа - по - чеховски характерно. Частная деталь соотнесена с общей мыслью о провинции, в ней проявляется дух провинции с ее условностями, привычками, этикетом.

Несколькими страничками ниже:

«Чиновник носит на груди портрет губернаторши; откармливает орехами индейку и подносит ей» (I, 71, 3).

Намечается сюжет, к которому Чехов несколько раз возвратится. Губернатор умирает. В заметке I, 79, 1 говорится о вновь назначенном губернаторе. Положение вдовы бывшего губернатора пошатнулось. Чиновник больше не преподносит ей откормленных индеек.

«Чиновник, носивший портрет губернаторши, дает деньги под проценты, богат втайне. Бывшая губернаторша, портрет которой он носил 14 лет, живет под городом, вдова больная; сын ее попался, нужны 4 тысячи. Она едет к этому чиновнику, он выслушивает ее скучающе и говорит:

- Я ничего не могу сделать для вас, сударыня» (I, 78, 1).

Знакомая чеховская полуанекдотическая запись: чиновник обожал губернаторшу, носил ее портрет, делал изощренные подарки; она перестала быть губернаторшей - и сразу восторженность пропала, словно ее отключили.

Губернаторша думала, что он обожает ее, но он обожал не ее, а «губернаторшу». Как идею, звание, титул, но не как личность.

В следующей заметке говорится о том, как она пригласила чиновника. Раз она бывшая губернаторша - он бывший обожатель. Он отказывает ей в просьбе о деньгах (I, 79,5). На этом линия губернского города, губернаторши и ее обожателя-чиновника обрывается.

Все это не войдет в текст рассказа «Дама с собачкой». Чехов перенесет заметки в IV записную книжку как неосуществленные.

Однако следы работы над этими заметками в рассказе останутся. Вспомним губернский «город С.», где живет дама с собачкой - Анна Сергеевна. Он назвал так же, как город в «Ионыче» (повесть начиналась словами: «Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни...» - IX, 286).

А вот как выглядит этот город в рассказе: Гуров, приехав к Анне Сергеевне, останавливается в гостинице; пол в номере обтянут серым солдатским сукном, на столе - чернильница, серая от пыли. Постель покрыта «дешевым серым, точно больничным, одеялом». Против дома, где живет она, тянется «забор, серый длинный, с гвоздями» (IX, 367).

Нельзя не почувствовать переклички с наброском к «Ионычу» («Скучный серый город», I, 85, 7).

Когда Гуров идет вдоль серого, длинного забора серого, скучного города и вдруг выбегает «знакомый белый шпиц», он хочет позвать собаку, «но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица» (IX, 367). После многократного повторения эпитета «серый», «знакомый белый шпиц» - как неожиданный просвет, радость, нарушающая общий закон серости этого унылого города.

«Провинция. В ложе непременно губернаторская дочь»- эта первая запись повлекла за собой наброски о губернаторе, о губернаторше, о чиновнике. Записи были отброшены. Но представление о провинции, ее серости, безнадежной унылости, не то солдатской, не то тюремной, не то больничной,- осталось. А из всего губернаторского цикла записей в тексте рассказа уцелеет одна фраза: в театре, куда приходит Гуров в поисках Анны Сергеевны, «в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа...» (IX, 368) (О связи «губернаторского» цикла записей с рассказом говорит А. С. Мелкова, комментирующая рассказ «Дама с собачкой» (Полное собрание сочинений и писем Чехова в 30-ти томах, т. X, подготовленный к печати).

Из работ последнего времени о стиле и построении рассказа «Дама с собачкой» назовем доклад исследователя из ГДР - W. Duwel. «Zum Problem von Inhalt und Form in Cechovs Erzahlungen» (VII Международный конгресс славистов. Варшава, 1973, стр. 803-804).).

Итак, образные размышления Чехова, которые ведут к рассказу «Дама с собачкой», начинаются, во-первых, с записей о губернском городе. Они подготовляют - хотя и непрямо - ту часть рассказа, которая связана с городом С.

Может возникнуть вопрос: почему повторяется название города - «С.» в повести «Ионыч» и в рассказе? Что стоит за этим «С.»?

4 марта 1892 года Чехов переехал в имение Мелихово Серпуховского уезда. С этого времени в течение семи лет ему часто приходится бывать в Серпухове - между Мелиховым и городом всего двадцать с лишним верст.

«Был я на днях в Серпухове и ел там биток с луком. Больше ничего не могу сказать об этом городе»,- пишет он 20 июня 1892 года (XV, 397).

Постепенно Чехов знакомится с городом все ближе, В связи с угрозой холеры и по другим делам он бывает на заседаниях Санитарного совета уездной земской управы, обедает с местными докторами. Ездит он в город и как присяжный заседатель.

В ноябре 1896 года, после провала «Чайки» в Петербурге, группа серпуховских любителей решает сыграть в городе чеховскую пьесу. 4 ноября Е. М. Шаврова обратилась к автору с просьбой разрешить постановку.

«Пусть любители ставят «Чайку»,- отвечал ей Чехов 7 ноября,- но, во 1-х, подальше, подальше от Серпухова! В этом городе я желаю быть присяжным заседателем, земским гласным,- обывателем, но не драматургом. Если «Чайку» поставят в Серпухове, то я утеряю в своем уезде всякий престиж. К тому же серпуховская публика это нечто серое, аляповатое, грубое и безвкусное! Ей нужна не «Чайка» (даже слово это ей незнакомо),- а Галка...» (XVI, 384).

2 февраля 1897 года в письме к той же Е. М. Шавровой Чехов скажет о Серпухове: «Город серый, равнодушный...» (XVII, 26).

Спустя год в записной книжке появится заметка к повести «Ионыч» - о семье Филимоновых, которая показалась забавной и талантливой «в скучном сером городе» (1, 85, 7).

Это не значит, что «С.» - Серпухов. Уездный город превратился у Чехова в губернский. Да и вообще автор «Ионыча» и «Дамы с собачкой» не писал с натуры.

По воспоминаниям, Чехов, отвечая на вопрос: «Как вы пишете?», говорит:

«Прямо с действительности, кажется, не списываю, но иногда невольно выходит так, что можно угадать пейзаж или местность, нечаянно описанные» («Русские ведомости», 1909, 2 июля, № 150.) .

В «городе С.» можно угадать черты Серпухова. Вторая группа заметок к «Даме с собачкой» тоже связана с темой провинции - но не городской, не уездной, губернской, а курортной.

Ялта давала новое измерение образным представлениям о сером, скучном городе.

«В Ялте все обижаются и громоздят друг на друга сплетню колоссальную,- говорит Чехов в письме к сестре 2 марта 1899 года.- Я всегда в своих произведениях презирал провинцию и ставлю себе это в заслугу» (XVIII, 96). В другом письме из Ялты: «Погибнуть от сурового климата гораздо достойнее, чем от провинциальной скуки, которую я испытываю вот уже два года, с того дня, как доктора отправили меня в ссылку» (XVIII, 130).

Так связываются два представления - провинция и Ялта.

М. К. Первухин, редактор газеты «Крымский курьер», встречавшийся с Чеховым в 900-е годы, так описывал его жизнь в Ялте:

«Кругом - пустота. Сойтись с кем-нибудь, найти подходящий круг и более или менее постоянных знакомых,- это можно где угодно, но только не в Ялте <...> Ни артистов, ни художников, ни музыкантов, ни писателей» (М. К. Первухин. А. П. Чехов и ялтинцы. «Вселенная», 1910, № 5, стр. 75.).

Б. Лазаревский, младший литературный современник Чехова, его горячий поклонник - горячий, правда, до навязчивости- писал ему 11 мая 1904 года, вспоминая о своем ялтинском визите:

«Помню, я к вам приехал в декабре, вы долго сидели на диване в своей нише, а потом подошли к окну, посмотрели на дождевые капли на стекле, на серое море и сказали: «Вот в такую погоду застрелиться бы...» (ОР ГБЛ).

Вместе с образом «серого города» намечается представление о «сером море».

С осени 1898 года Чехов поселился в Ялте уже навсегда. Впрочем, это слово «навсегда» не совсем подходит для остававшихся нескольких лет жизни.

К Ялте у Чехова - нелюбовь с первого взгляда. Увидев город впервые в 1888 году, он писал сестре 14 июля:

«Ялта - это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным. Коробкообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чахоточные, <...> турнюры с очень откровенным выражением чего-то гнусного, эти рожи бездельников-богачей, с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запахов кедров и моря, жалкая, грязная пристань, грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают,- все это в общем дает такое унылое впечатление и так внушительно, что начинаешь обвинять себя в предубеждении и пристрастии» (XIV, 133-134).

Чехов сам чувствует свою предубежденность. Его дальнейшие взаимоотношения с городом окажутся более сложными, чем это выражено в письме. Сейчас важно отметить овладевшее им ощущение «мещански-ярмарочного», «парфюмерного». В другой раз писатель скажет о Ялте еще более сердито - город парикмахеров и проституток.

Раскроем записную книжку:

«Ялта. Молодой человек, интересный, нравится 40-летней даме. Он равнодушен к ней, избегает ее. Она мучается и, в конце концов, с досады устраивает ему скандал» (I, 81, 8).

Своим построением запись напоминает другую, знакомую нам:

«Провинция. В ложе непременно губернаторская дочь в боа» (I, 68, 2).

Первое слово - «Провинция», «Ялта» - не просто обозначает место действия, но вводит в атмосферу, которая затем передается конкретной деталью, эпизодом.

Чехов часто так записывает:

«Страшная бедность <...> Мать <...> советует дочери идти на бульвар...» (I, 68, 7).

«Фабрика. 1000 рабочих. Ночь. Сторож бьет в доску. Масса страданий - и все это для ничтожества...» (I, 83, 5).

«Большой завод. Молодой хозяин говорит всем ты и грубит своим подчиненным...» (I, 91, 5).

«Аристократы? То же безобразие форм, физическая нечистота...» (I, 94, 3).

«Интеллигенция никуда не годна, потому что много пьет чаю, много говорит...» (I, 136, 8).

Чеховские записи не только метки, образны - они еще передают дух, «тон» явления. Так и в заметках о Ялте, о курортах.

Одна запись, неразборчивая, начинается со слова «Нравы». Затем следует с трудом разбираемая фраза о женщине в Ялте, которая, очевидно, иллюстрировала эти нравы (I, 110, 16).

Другая заметка:

«Z. в Кисловодске или в другом городе сошелся с девочкой 22 лет; бедная, искренняя, он пожалел ее и сверх платы положил ей на комод еще 25 р. и вышел от нее с чувством человека, сделавшего доброе дело. Придя к ней в другой раз, он увидел дорогую пепельницу и папаху, купленные на его 25 р., а девочка опять голодна, и щеки втянуты» (I, 94, 1) (В «Курортной газете» от 26 сентября 1971 г. (№ 191) помещена статья «Чехов в Кисловодске». Приведя запись о девочке-проститутке и дорогой пепельнице, авторы Е. Польская и Б. Розенфельд пишут: «Жаль, что эта социальная тема так и не была реализована писателем». Что и говорить - обидно. Не стоит, однако, жалеть о том, что Чеховым не реализовано, лучше обратиться к тому, что ему все-таки удалось сделать.).

Запись, судя по ее месту в первой книжке, относится примерно в 1896 году. Осенью этого года Чехов приехал в Кисловодск. Там он провел 8 дней, после чего отправился в Крым.

Во II книжке:

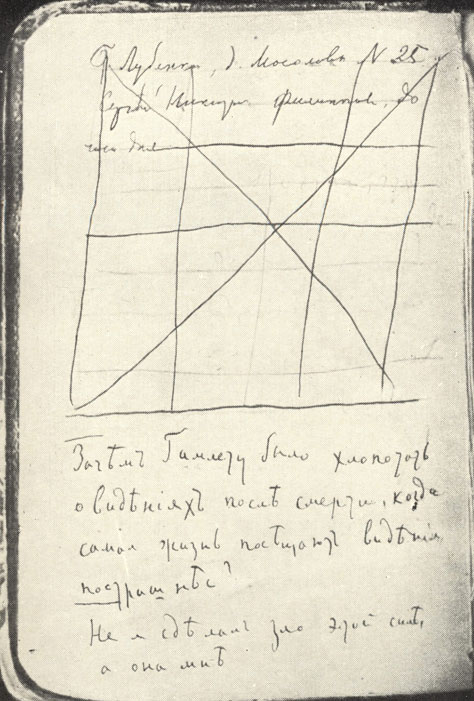

«В Кисловодск приехал 24 августа.

Дама с мопсом» (II, 40, 3-4).

Так после записей о провинции, о Ялте возникает новая - «Дама с мопсом». Мы не знаем, может быть никогда и не узнаем, что скрывается за этой записью - реальная женщина, или мысль о героине будущего рассказа, или вариант его названия. Ясно только: с 24 августа 1896 года и по 29-е (см. II, 40, 8) появилась запись, в которой предугадывается героиня рассказа «Дама с собачкой».

«Дама с мопсом» - тут уже есть оттенок, о котором шла речь: слова звучат расхоже, устно. Есть в этом определении что-то принципиально «не неповторимое».

Название «Дама с собачкой» сохраняет непосредственно разговорный, будничный оттенок; и в то же время оно мягче, милее: «собачка» звучит почти по-детски.

Разбираться в чеховских записных книжках - значит иметь дело со многими неизвестными. Мы уже видели: каждая запись значит больше, чем она прямо говорит. Это почти всегда некая часть вместо целого, которое подразумевается: то, что пишется; а то, что «в уме», известно одному только автору.

Представим на минутку, что Чехов не написал бы рассказа «Дама с собачкой». Мы листали бы его записные книжки и прочли бы: «Дама с мопсом». Нам это ничего бы не сказало: ну что ж, дама с мопсом.

Чехов не просто записывал свои образы, впечатления, замыслы - он их засекал: словом, словечком, деталью, кратчайшим конспектом, одному ему, автору, понятным обозначением.

Вот пример - он не связан с рассказом «Дама с собачкой», но помогает нагляднее представить чеховский принцип записывания.

Во второй книжке:

«К пьесе:

Из Тургенева: здравствуй же, моя жена перед богом и людьми!» (II, 23, 1).

Комментатор Е. Н. Коншина поясняет: «Цитата из романа «Накануне», слова Инсарова, гл. XVIII». («Из архива А. П. Чехова. Публикации», стр. 139)

Мы знаем, что Чехов записал. Но мы не знаем, что он хотел этой записью сказать, заметить себе.

Цитата из тургеневского романа внесена примерно в 1894-1895 годы. В это время Чехов задумывает пьесу. Перепробовав несколько разных замыслов, он останавливается на сюжете, который ведет к «Чайке». Пометка «к пьесе» указывает, что цитата как-то связана с этим обдумыванием (На следующей, 24 стр. II книжки запись «Почем пуд бумаги», которая уже прямо относится к «Чайке». В первопечатном тексте учитель Медведенко спрашивал, «почем за границей стопа писчей бумаги?» (XI, 567)) . Но как?

16 февраля 1894 года Чехов в письме рассказывает А. С. Суворину:

«Я хочу вывести в пьесе господина, который постоянно ссылается на Гейне и Людвига Берне. Женщинам, которые его любят, он говорит, как Инсаров в «Накануне»: «Так здравствуй, жена моя перед богом и людьми!» Оставаясь на сцене solo или с женщиной, он ломается, корчит из себя Лассаля, будущего президента республики; около же мужчин он молчит с таинственным видом и, при малейших столкновениях с ними, делается у него истерика» (XVI, 123).

Так вот что мысленно представлял себе Чехов, записывая нейтрально, без комментариев тургеневскую цитату.

У каждого писателя заметки в творческих тетрадях делаются по принципу краткого, неполного фиксирования задуманного. Но у Чехова это соотношение записи и замысла особое. Слова «Краткость - сестра таланта» определяют не только его стилевую манеру, но и форму творческих записей.

Если взглянуть с этой точки зрения на запись - «Дама с мопсом», наложить на нее рассказ, к которому она обращена, яснее становится: перед нами не просто «зарубка на память», фиксация впечатления, но - некий образ или предобраз, который овладел писателем, несет уже печать определенной направленности, эмоционального отношения, окрашенности.

«Дама с мопсом»... Может быть, уже заиграла мысленная ироническая усмешка: вот почти что типовое обозначение, дама, которая только внешне, одним лишь и отличается от остальных - тем, что она «с мопсом». А потом окажется, что все не так: «повторимое» станет неповторимым.

Мы говорили о разных группах записей к рассказу - «Провинция», «Ялта». Упомянем и заметку о Москве, она намечает еще одну грань понятия - среда, окружающая героя (ср. «Москва с юбилеями, плохим вином, мрачными самолюбиями» (I, 85, 5), и строки о Гурове в рассказе: «Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи...» (IX, 365)).

Все это - подробности мира, который обступает героя, мира в его привычках, предустановленных измерениях. «Провинция» для Чехова понятие не географическое - может быть, поэтому так трудно трем сестрам выбраться из своего города и добраться до Москвы. Провинция - вездесуща, Москва в пьесе оказывается чуть ли не фикцией, миражем.

И в каком-то неясном противопоставлении всему этому провинциально - ялтинско - московскому миру находится «дама с мопсом». Дальнейшее развитие мысли художника идет ко все большему разрыву героя и среды.

Тут мы подходим к записи, в которой намечается скрытая суть рассказа, и не только его одного. Впрочем, на первый взгляд она не так уж отличается от других.

Недалеко от последней заметки о губернаторше и ее благонадежном, но не надежном обожателе-чиновнике (I, 79, 5), через одну, читаем:

«У животных постоянное стремление раскрыть тайну (найти гнездо), отсюда у людей уважение к чужой тайне, как борьба с животным инстинктом!» (I, 79, 7).

В циклах записей о среде - провинции, Ялте, Москве - возникал мир показной и заданный, царство этикета, приличий, условностей. Иерархия «долженствований». Боа - не часть личного туалета женщины, но непременная деталь интерьера, привычно типового провинциального пейзажа. Дорогая пепельница столь же обязательна для девочки-проститутки, как боа для губернаторской дочки.

И вдруг - нечто выпадающее из всей этой жизни напоказ: тайна.

Сопоставим заметку об «уважении к чужой тайне, как борьбе с животным инстинктом» с окончательным текстом рассказа.

В IV, заключительной, главе Дмитрий Дмитрич Гуров провожает дочь в гимназию по дороге в «Славянский базар»- там его ждет приехавшая в Москву Анна Сергеевна. Он беседует с дочкой, объясняет, почему зимой не бывает грома, и думает о том, что идет тайком на свидание и ни одна живая душа не знает и, вероятно, не узнает об этом.

«У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая - протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилеи,- все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна» (IX, 370-371).

То, что было в черновой заметке первоначальным толчком, здесь охватило всю жизнь человека. Она поставлена под сомнение, кажется чуть ли не призрачной, при всей своей явности - в сравнении с другой, скрытой, невидимой, но подлинной.

В тексте рассказа мысль о тайне, о спрятанном, принадлежащем только этому человеку - продолжена: не просто надо уважать чужую тайну; в ней кроется суть, зерно жизни человека.

Небольшое отступление. Запись об уважении чужой тайны интересна не только для понимания рассказа «Дама с собачкой», который она предвосхищает. Это и некий поворотный момент в многолетних размышлениях писателя о «тайне».

В рассказе ранних лет «Герой-барыня» принимающая гостей хозяйка Лидия Егоровна скрывает, что она разорена, что муж - «развратник», уехал на два месяца к «своей». И, только оставшись наконец одна, она дает волю слезам - «Чорт знает, на что уходит иногда силища!» (II, 244).

Еще ближе подходит Чехов к теме тайны дома, «гнезда» в рассказе 1886 года «Тяжелые люди». Студент Петр, после изматывающей душу сцены с отцом, деспотом и самодуром, выбегает из дому, бредет по грязной дороге. Как ни тоскливо на душе - он улыбается знакомой старушке помещице. «И он подумал, что, вероятно, сама природа дала человеку эту способность лгать, чтобы он даже в тяжелые минуты душевного напряжения мог хранить тайны своего гнезда, как хранит их лисица, или дикая утка. В каждой семье есть свои радости и свои ужасы, но как они ни велики, трудно увидать их постороннему глазу; они тайна. У этой помещицы, например, которая только что проехала мимо, родной отец за какую-то неправду полжизни нес гнев царя Николая, муж ее был картежником, из четырех сыновей ни из одного не вышло толку. Можно же представить себе, сколько в ее семье происходило ужасных сцен, сколько пролито слез. А между тем старуха казалась счастливою, довольной и на его улыбку ответила тоже улыбкой. Вспомнил студент своих товарищей, которые неохотно говорят о семьях, вспомнил свою мать, которая почти всегда лжет, когда ей приходится говорить о муже и детях...» (V, 182).

Проехавшая мимо студента знакомая старушка помещица - тоже своего рода «герой-барыня». Так же героически, как студент, и его товарищи, и его мать, скрывает она свою тайну. Причем за тайной - «ужасные сцены», слезы, несчастья, неудачи. Человек, скрывающий тайны своего гнезда, хранит их, как лисица или дикая утка.

В записи же к «Даме с собачкой» человек не уподоблен животным, а, наоборот, борется с животным инстинктом. Само представление о «тайне» наполнилось для Чехова совершенно новым смыслом.

Таковы главные линии, творческие «маршруты», по которым шло обдумывание рассказа «Дама с собачкой». Художник подходил к нему с разных сторон. Ряды заметок - «Провинция», «Ялта», «Москва» - близки друг другу. Им противостоит - сначала неясно - запись «Дама с мопсом», а затем, как своего рода антизапись, настолько она противостоит всем остальным,- о тайне.

Сюжет возникает - это было и с повестью «Ионыч» - не как развертывание одного мотива, но как столкновение, взаимодействие, борьба разных мотивов. С одной стороны - среда, провинция, город С., Ялта, Москва с юбилеями и зваными обедами. С другой - герои, которые начинают жить необычной, непоказной, нетиповой жизнью. А это - по Чехову - значит: начинают жить.

Скрытый сюжет рассказа в том, что «дама с собачкой» становится единственной, делается смыслом тайной жизни героя, которая противостоит внешней, «похожей совершенно на жизнь его знакомых и друзей».

Первая фраза:

«Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой» (IX, 357).

Безымянное имя героини, ее кличка, обозначение проступает из гула голосов курортных обитателей - с этого начинается рассказ. Размышляя о возможном сближении с ней, Гуров думает «о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии» (IX, 358). Войдя в ее номер, мысленно восклицает: «Каких только не бывает в жизни встреч!» (IX, 360). Он чувствует, что она не такая, как все, но привычно отмечает: еще одна.

Все, что происходит в начале их знакомства, катится как по рельсам заранее известного, по колеям того, как у людей, как было, бывало, бывает, должно быть, будет и на этот раз. Прощаясь с Анной Сергеевной на вокзале, Гуров «думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение...» (IX, 364).

Так все время совпадают личный сюжет, связывающий двух героев, с сюжетом общим, не нами заведенным. Но потом эти сюжеты расходятся.

«Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие.

Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера» (IX, 365).

Это проведено последовательно - если она и будет ему сниться «с трогательной улыбкой», то, все равно, «как снились другие». Трогательная улыбка принадлежит героине, ей «лично», но неизбежная печать того, что было и будет в других случаях, подобных, накладывается независимо ни от чего. Мысль героя забегает вперед по пути проторенному, привычному. Но вдруг оказывается, что жизнь идет не туда.

Вернемся к «Ионычу»: судьба героя повести не раз напоминает о себе, когда речь идет о герое рассказа «Дама с собачкой» - по сходству и по контрасту. Прочитаем снова запись к финалу повести:

«Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом, и когда заходит речь о Туркиных, спрашивает: - Это вы про каких Туркиных? Про тех, у которых дочь играет на фортепьянах <...>» (III, 31, 3).

Игра на рояле Екатерины Ивановны, Котика, проходила сквозь всю повесть. В гостях у Туркиных Ионыч любуется ею, слушая, как она разыгрывает трудный пассаж. Из-за мечты о славе пианистки она отказывает ему. Во время последней встречи она снова играет, он слушает, и - «А хорошо, что я на ней не женился» (IX 300).

Весь роман Ионыча и Котика, такой недолговечный, не получившийся, связан с игрой «на фортепьянах». Без этой игры нельзя представить себе облик, мечты, судьбу Котика. И последний вопрос разжиревшего, опустившегося Ионыча добивает его, ставит все точки над i. Он уже ничего не помнит и не различает; Туркины - это какие? У которых дочь играет на фортепьянах? В его сознании сохранился лишь этот факт, как внешняя опознавательная примета.

Вот как много заложено в чеховской записи. За словами Ионыча о дочери Туркиных, играющей на фортепьянах,- большой ряд «фортепьянных» деталей, которые своей прерывистой линией наметят сюжетную структурную линию произведения (в перекличке с другими). В черновой записи сходятся линии жизни Котика с ее крахом мечты о славе пианистки - Ионыча с его духовным и душевным крахом.

«За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней»,- пишет Чехов (IX, 303).

«Ионыч» - повесть о том, как исчезла, забылась, растворилась в памяти героя «единственная радость». В этом смысле повесть и рассказ полярны: повесть движется от «единственной радости» к - «это вы про каких Туркиных?». Рассказ - от «дамы с собачкой», от «романа с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии», к -

...«Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какое он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал» (IX, 368).

Любовь к Котику Ионыча была «его единственной радостью». Анна Сергеевна стала для Гурова «горем, радостью, единственным счастьем». Совпадения только усиливают контраст. О «единственной радости» говорит сам писатель - Ионыч о ней как будто и не догадывается. «Единственное счастье» - слова, которые мысленно произносит сам Гуров.

Отношение Ионыча к Котику - постепенная утрата чувства ее единственности. У Гурова - все наоборот.

«Единственная радость» - теряется в провинциальной толпе, у нее вульгарная лорнетка, звучат дрянные обывательские скрипки. Героиня садится в третьем ряду, и вообще она «в ряду», все вокруг нее - как полагается в этом бутафорском, этикетном мире. Даже туман повыше люстры - как вообще во всех губернских городах, и франты, что стоят, заложив руки, и губернатор, что сидит, оставив для обозрения только руки - олицетворение чинной, церемонной скромности.

Читая эту сцену и мысленно перебирая черновые наброски к рассказу, лучше понимаешь непрерывность и скрытую закономерность образного мышления писателя.

Заметка о провинции, о непременной губернаторской дочке в боа и запись об уважении к тайне находятся на разных страницах, друг с другом не связаны; но, развиваясь, они ведут к своеобразному двоемирию - к миру, где все напоказ, и к миру тайной, подлинной жизни; царству быта и к тому, что за оболочкой, под покровом тайны как под покровом ночи.

Записные книжки Чехова состоят из сотен заметок, набросков, мгновенных очерков, и все они по-своему характерны, своеобразны. Однако запись об «уважении к чужой тайне как борьбе с животным инстинктом» занимает особое место. Есть в ней некая поворотность в ходе образных размышлений.

Название «Дама с собачкой», соотнесенное с записями о провинциальной среде, с одной стороны, и с этой заметкой о тайне, с другой,- начинает двоиться. Дама с собачкой - как еще одно лицо, появившееся в толпе гуляющих по набережной; как зрительница в третьем ряду губернского театра, ничем не примечательная.

И дама с собачкой - лицо единственное в толпе типовых, однообразных, как будто нумерованных людей.

Вместе с ней в зрительный зал входит высокий, сутулый человек, с небольшими бакенами. «Он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски - скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер» (IX, 368).

И когда потом Гуров и Анна Сергеевна идут к выходу под пение настраиваемых скрипок и флейты, путаются, то поднимаясь, то опускаясь по лестнице,- кажется, что это два «ненумерованных» человека заблудились в чужом, раз и навсегда расчисленном мире. У них перед глазами мелькают «какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками». А Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О, господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

В этот момент Гуров не мог бы подобрать никакой аналогии из своего богатого любовного прошлого; ни один экземпляр «низшей расы», как он презрительно именовал женщин, не годился бы в сравнение. Весь привычный общий «сюжет» любви полетел под откос, и ничего, кроме нее, единственной, уже не существует.

Мы говорили, что творческая история рассказа, как она прослеживается по записным книжкам, развивается в форме конфликтного взаимодействия двух начал: среда и герой. Теперь это можно уточнить. Двоемирие, в котором живут и страдают герои, кратко говоря: быт и любовь. И название рассказа несет на себе печать того и другого - типового и единственного.

Иначе говоря, размышляя о сопротивлении героя среде, писатель обращается к его внутренней, тайной жизни, к любви,

В некоторых работах давала себя знать своего рода «горьковизация» Чехова. Всячески подчеркивая активное, протестующее начало его героев, исследователи писали о протесте, о разрыве со старой жизнью, устремлении к новой и т. п. Читая такого рода статьи, испытываешь странное чувство: вроде это Чехов, но как будто и не он. К слову сказать, наше литературоведение 40-х - 50-х годов не раз демонстрировало умение давать художникам прошлого почти точные определения, рисовать их почти похожие портреты. Подчас возникало своего рода «почти литературоведение».

Появлялись темпераментные, с увлечением, «с огоньком» написанные работы, чьи авторы незаметно срывались с чеховских страниц куда-то ввысь, вперед и выше. Тут уже Чайка ретушировалась под Буревестника, а герои Чехова начинали говорить повышенно громким голосом, горячо жестикулировать, размахивать руками. Кажется, вот-вот и начнут окать.

Авторы мимоходом касались любви его героев и больше напирали на цитаты, так оказать, прямого действия. Безотказно работала, например, цитата из «Учителя словесности»: «Меня окружает пошлость и пошлость <...> Бежать отсюда, бежать сегодня же...» (VIII, 372), не говоря уже о - «Мы отдохнем» и «мы увидим все небо в алмазах».

Иной писавший о Чехове был просто убежден, что, приведя цитату - слова Тузенбаха: пришло время, надвигается громада, готовится буря,- он уже раскрыл проблематику «Трех сестер», а все остальное - подробности.

В «Даме с собачкой» охотно цитировали слова из финала - «Как освободиться от этих невыносимых пут?» (IX, 372). О самой любовной драме героев порой забывали. А между тем творческая история рассказа - как и повести «Ионыч» - показывает, что именно на любви проверяется чеховский герой.

Вернемся к заметке в записной книжке об уважении к чужой тайне как борьбе с животным инстинктом (I, 79, 7). Несколькими страничками ниже Чехов записывает: «Мы не признавались друг другу в любви и скрывали ее робко и ревниво...» (I, 84, 1). В печатном тексте к словам из записной книжки он добавит: «Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим» (IX, 282).

Герои скрывают тайну от самих себя - значит, дело тут не в простой конспирации.

Эти две записи относятся к двум разным рассказам - «Дама с собачкой» и «О любви». Но они связаны между собой. Влюбленность чеховского героя - настоящая, не пародийная - начинается с тайны.

Вскоре после появления рассказа «Дама с собачкой» появилась рецензия Р. Сементковского, редактора журнала «Нива». Он довольно подробно разбирал душевную жизнь героев и особенное внимание обратил на то место рассказа, где говорится о «двух жизнях» героя, о том, что культурный человек так нервно хлопочет об уважении к личной тайне.

«Эта выдержка - одна прелесть,- замечал рецензент.- Конечно, Дмитрий Дмитрич Гуров воображает себя культурным человеком, и конечно,- о, конечно,- он «нервно хлопочет о том, чтоб уважалась его личная тайна». Но в чем же заключается его тайна? Мы это теперь хорошо знаем. В том, что он вступает в любовные интриги с «дамами с собачками» или без собачек. Вот та жизнь, которая ему кажется и важной, и интересной, и необходимой. Но если присмотреться к этой столь важной и интересной жизни, как ее описывает Чехов, то, боже великий, как она, в сущности, мелка, неинтересна и излишня!» (Р. Сементковский. Что нового в литературе? Ежемесячное приложение к журналу «Нива», 1900, № 1, стр. 194.).

Далее критик строго указывал Гурову на то, что он нарушает обязательства перед женой и семьей. Более того: «Если же принять во внимание, что вся его семейная жизнь и общественная служба представляются ему чем-то скучным, постылым, что все, что он делает явно, для него одна лишь сплошная ложь, а ложные фальшивые отношения к «даме с собачкой» представляются ему и обаятельными, и важными, и интересными, необходимыми, то мы просто ужаснемся извращению понятий Гурова <...> Если культурные люди действительно нервно хлопочут о сохранении такого рода личных тайн, то Бог с ними, с культурными людьми, и лучше быть некультурным, но честным человеком, ибо в том, что делает Гуров, нет ни малейшей честности».

Писатель и его критик говорят на безнадежно разных языках. Тон, в котором отчитывает чеховского героя автор рецензии, неожиданно напоминает то, как замечала Гурову его высоконравственная супруга: «Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата».

Вот еще один отзыв о рассказе. Давний друг Чехова, редактор петербургского журнала «Осколки» Николай Алексеевич Лейкин, гордившийся тем, что вывел безвестного юмориста в люди, записал в своем дневнике:

«1899. 24 декабря. Вчера прочел новый рассказ АН. Чехова «Дама с собачкой», помещенный в последней книжке «Русской мысли». Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Ни тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте. Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-ловелас захороводил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!» («Литературное наследство», т. 68, «Чехов», стр. 508.).

Чехов в «Даме с собачкой» пишет о Гурове: «Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил: было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему - первый раз в жизни» (IX, 372).

А простодушный Лейкин в недоумении разводит руками: пожилой захороводил молоденькую.

У Чехова: «первый раз в жизни».

У Лейкина: «ловелас».

Не только «две жизни» у чеховского героя - в двух измерениях сам Чехов и его критики.

«Каждое личное существование держится на тайне...» - писал он, заключая размышления героя о двух жизнях в его жизни.

А критик «Нивы» восклицал: «Эта выдержка - одна прелесть».

Дело не в том, что Сементковский и Лейкин не поняли, не разобрались. То, что писал Чехов и что говорили они, было тоже как «две жизни». Рождавшееся в судьбе Гурова «под покровом тайны как под покровом ночи» вело к внутреннему отрицанию мира «условной правды и условного обмана», к отрицанию жизни как сплошного подобия людей, катящихся по колеям быта, службы, обрядов и разрядов.

А рецензенты исходили из мысли о бесспорности и незыблемости этой жизни, этого быта, службы, служения. И в том, что рождалось под покровом тайны, видели нечто подозрительное. Даже пошлое. Лирический антисюжет героя «Дамы с собачкой» для них - банален: ложные, фальшивые отношения к «даме с собачкой», легкость ялтинских нравов.

Само слово «любовь» в художественном мире Чехова двоится - так же, как «дама с собачкой», «Ионыч». Двусмысленность этого слова, двузначность отражает медленно вызревавшую в его сознании мысль о «двух жизнях» героя.

Строки из рассказа - о том, что составляло «зерно» существования Гурова,- подводят к тому, что является и зерном идейно-образных представлений Чехова, как они рождались на страницах записных книжек и завершались на страницах печатных.

Пробуждение человеческого в человеке у Чехова начинается с любви.

Страницы его записных книжек - поэтические поля сражения, на которых идет спор о любви. Первая и основная книжка открывается записями к повести «Три года» - она задумывалась как роман, но оказалась все-таки повестью.

Вот одна из ранних записей:

«То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть» (I, 18, 3).

Многие другие записи, в которых слышатся голоса разных персонажей повести, оспаривают эту мысль, утверждают обратное. Читая черновые заметки к повести «Три года», видишь, как обрисовка характера того или иного действующего лица каждый раз связывается с его отношением к любви.

Лаптев, главный герой, влюблен - «И все эти московские разговоры о любви казались ему ничтожными, неинтересными, как будто он вдруг прочел великое произведение, перед которым меркло и бледнело все, что до этого он считал важным» (1, 17, 2). Очевидно, ему принадлежит и мысль о влюбленности - нормальном состоянии человека.

Панауров, бывший муж сестры Лаптева, уверяет его: «Все на этом свете имеет конец. Знайте: «если влюбитесь, будете страдать, ошибаться, раскаиваться, если разлюбите, то знайте, что всему этому будет конец» (I, 19, 11).

Сам Лаптев, после смерти ребенка, глядя на жену Юлию, думает: «Женишься по любви, или не по любви - результат один» (I, 28, 9).

Юлия признается, что шла замуж за Лаптева не по любви: «Сначала мучилась, а теперь успокоилась и думаю, что любви нет и что ее не нужно» (I, 31, 8).

С ее мыслью о том, что любви нет, будут спорить: «Любовь есть благо. Недаром, в самом деле, во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаково любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей» (I, 39, 1).

Повесть «Три года» внешне похожа на бытовую, в ней нет никакого публицистического оттенка, да он и вообще чужд природе чеховского таланта. Но если выписать одни высказывания героев о любви - мы привели только несколько,- возникает представление чуть ли не о повести-диспуте. Все дело в том, что эти споры, высказывания, реплики, мысли о любви растворены в бытовой атмосфере, слиты с ровным, на первый взгляд недраматичным течением сюжета.

И вот что интересно: обе заметки, утверждающие любовь («То, что мы испытываем, когда бываем влюблены»... и «Любовь есть благо»), в окончательный текст не вошли. Вторая была в журнальном тексте (VIII, 590), но потом Чехов ее снял.

Можно высказывать предположения, почему заметки любви - нормальном состоянии человека и о любви - благе были в ходе работы отброшены. Как говорил сам Чехов, можно, но не нужно. В самом деле, мы так изощрились в описаниях творческого процесса, что уже ничего не стоит объяснять - чуть ли не от имени и по поручению самого автора: такой-то вариант не удовлетворил писателя тем-то, а такой вариант имел перед прежним то преимущество и т. д.

Дело доходит порой до прямых непопаданий: исследователь демонстрирует изъяны и несовершенства одного варианта и явные преимущества второго; а при более тщательной расшифровке рукописи оказывается, что сначала был написан второй текст, а затем первый. И тогда надо уже все передоказывать: видеть изъяны в достоинствах, и наоборот.

Так что не станем разъяснять, почему две важные «положительные» заметки о любви в окончательный текст повести «Три года» не вошли. Ограничимся только тем, что отметим этот факт. Причем - факт не единственный.

Среди записей к рассказу «О любви»:

«Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить» (I, 88, 3).

Эти слова произносил Алехин, рассказывая, как он нес покупки Анны Алексеевны:

«Эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик». И дальше шло: «Когда любишь, то какие открываешь в себе богатства, какую бездну нежности, ласковости, и даже себе не веришь, что умеешь любить так глубоко» («Русская мысль». См. IX, 594). Но в окончательном тексте писатель эти слова отбросил (см. IX, 281).

Итак, сначала: «сколько нежности»; затем: «бездна нежности». И, наконец,- ничего.

Заметка об уважении чужой тайны, которая привела к размышлениям героя о двух жизнях, имеет свою предысторию. Несколько раз так бы толкалась писательская мысль, «распеленывалась» и снова пряталась. Заметки о влюбленности, о любви-благе, о бездне нежности сами рождались как некая поэтическая тайна. Они возникали и - оставались за порогом произведения. И только заметка о тайне, связавшись с судьбой Гурова и Анны Сергеевны, творчески выжила, уцелев, стала зерном произведения.